研究揭示毫秒级动作电位活动支持秒级工作记忆的神经活动组织原则

认知行为的产生依赖于大脑在不同时间尺度上的运作,但毫秒级的神经元动作电位活动如何支持秒级的工作记忆(Working Memory, WM)等复杂认知功能,一直是神经科学的未解之谜。

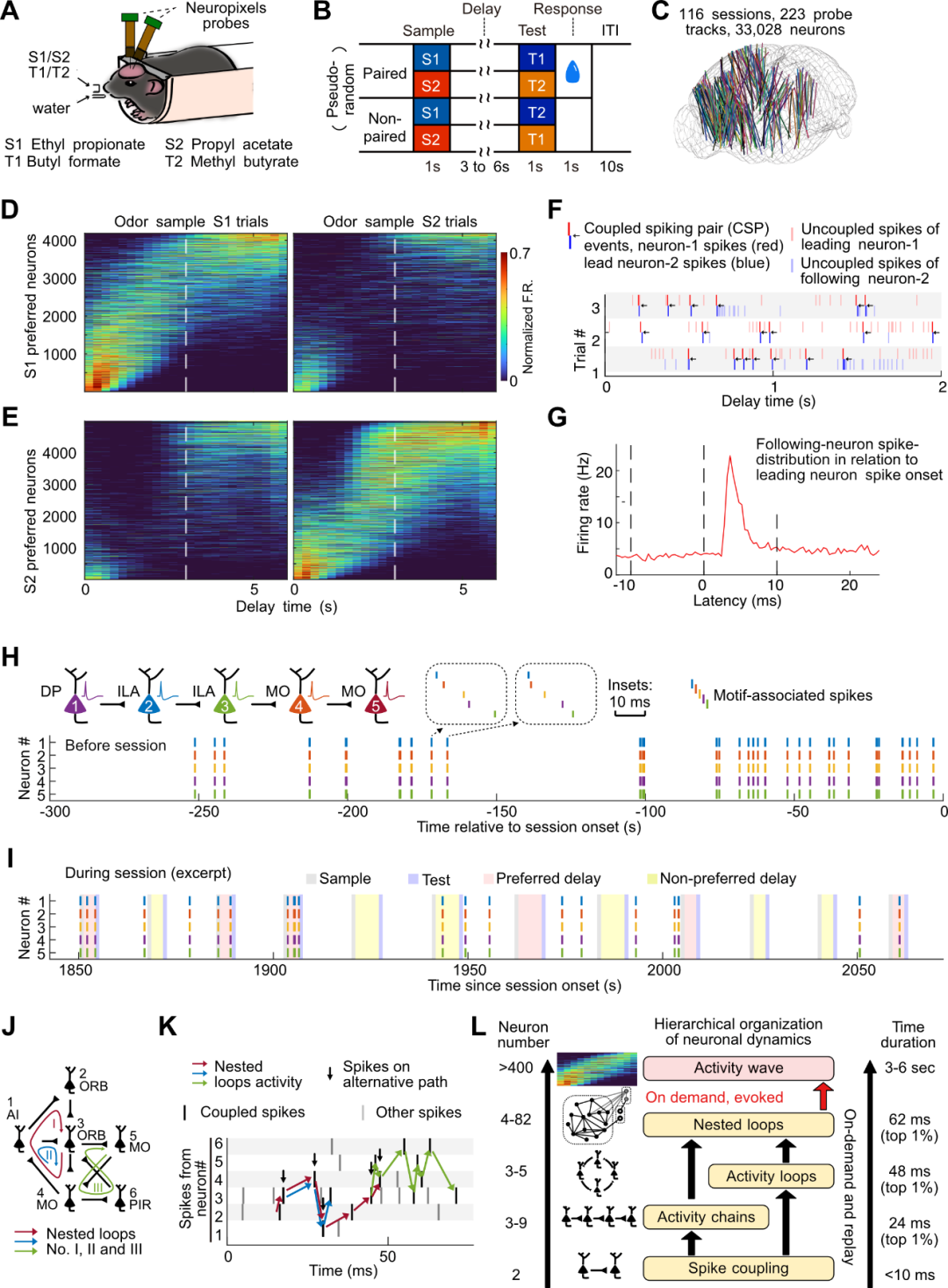

张晓醒、李澄宇等利用近期发展的Neuropixels高密度神经电极技术,对执行嗅觉工作记忆任务的小鼠进行了大规模、多脑区的神经元活动同步记录,以揭示其背后的神经活动组织原则。本研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、上海脑科学与类脑研究中心、临港实验室合作完成,论文发表在《神经科学通报》(Neuroscience Bulletin)上。

研究发现,编码特定嗅觉信息的“记忆神经元”广泛分布于全脑62个区域。这些神经元的激活模式多为短暂的(短于工作记忆延迟期),但它们的群体序列性激活形成了覆盖整个记忆延迟期的“活动波”。这种序列活动与小鼠的记忆任务正确率密切相关。深入分析后研究人员发现,这种宏观活动波在更微观的层面、毫秒尺度,可以表现为神经元间“耦合动作电位”(Spike Coupling, SC),即具有方向性的依次放电。这种耦合发放在被相同记忆信息激活的“一致性”记忆神经元配对之间更频繁出现,其频率能够有效解码记忆信息,并关联到行为的正确性。

进一步研究发现,这些耦合动作电位可以进一步组装成更复杂的神经活动单元。其中包括由多个神经元依次连接而成的“活动链”,以及形成闭环回路的“单元活动环”。这些活动单元比单个耦合动作电位具有更长的持续时间。并且,这些活动链和活动环通过共享神经元,可以融合成结构更复杂的“嵌套环路”。由此,研究揭示了一个从耦合动作电位到活动链、活动环,再到嵌套环路的分层组织结构。在这种多层级模式中,神经活动单元的复杂性、参与的神经元数量和活动持续时间都逐级递增,为维持长达数秒的工作记忆活动波提供了潜在的神经环路机制。

值得注意的是,这些与工作记忆紧密相关的多层级活动单元表现出“重放”(Replay)特性。它们不仅在需要维持记忆的延迟期被激活,在行为任务开始前、结束后以及试次(trial)间的休息期(Inter-trial-interval,ITI),也会被自发地、反复地重新激活。此外,研究确认海马体和前额叶皮层的神经元在这些活动单元的构成、整合及重放中扮演了关键角色。

综上所述,该研究描绘了一幅丰富的全脑动态图景:毫秒级的动作电位活动通过多层次组织形成多样的神经活动单元,这些单元在工作记忆任务期间按需调用,并在非任务期间进行“重放”,从而为秒级的工作记忆神经活动提供支持。这一发现为理解大脑如何跨越时间尺度整合信息、维持认知功能提供了新的见解。

工作记忆特异性的多脑区动作电位序列层级重放

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s12264-025-01524-y